杭州市科学技术协会

杭州市科学技术协会 院士专家齐聚杭州,共议低碳城市发展——第二届“低碳城市发展论坛”召开

11月5日,由中国生产力促进中心协会、中国碳中和五十人论坛、杭州国际城市学研究中心浙江省城市治理研究中心、杭州市科协主办的第二届“低碳城市发展论坛”在杭州智力大厦召开。来自中国生产力促进中心协会、中国碳中和五十人论坛、浙江大学、杭州市科协、省市相关学会、科研院所、区县(市)科协等120余人参会。

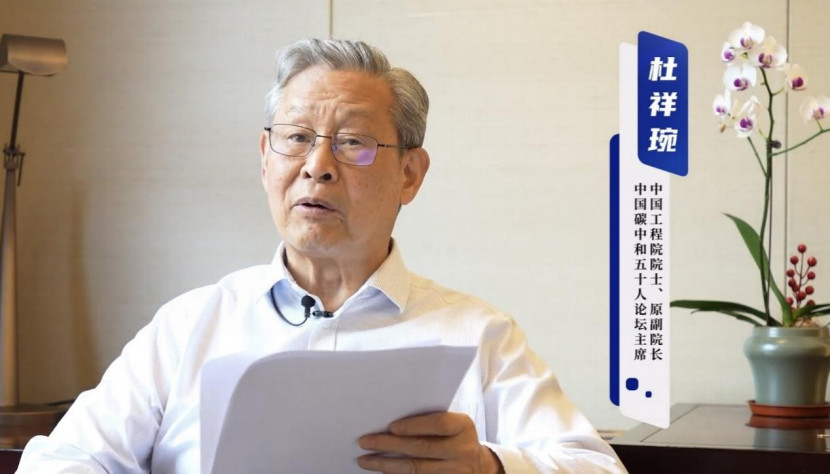

实现碳达峰碳中和,既要战略定力又要技术实力

中国工程院院士、原副院长、中国碳中和五十人论坛主席杜祥琬指出,实现碳达峰碳中和,是我国基于科学论证的自主承诺,也是积极应对气候变化的国策。作为世界上最大的发展中国家和最大的温室气体排放国,要充分认识做好“双碳”工作的重大意义,对碳达峰碳中和保持战略定力。当前,我国存在产业结构偏重、能源结构偏煤、综合效率偏低三个突出问题,碳达峰碳中和战略面临减排幅度大、转型任务重、时间窗口紧等困难挑战。因此,要坚持行业和地区“梯次有序”的达峰原则,鼓励已达峰地区的碳排放不再增长,鼓励碳排放处于平台期和可再生能源丰富的地区尽早实现达峰。

杜祥琬强调,要积极探索、主动作为,加快推动技术进步和发展转型。在达峰的基础上,持续采取降碳、脱碳、碳移除等措施,加快结构转型和技术进步进程。构建减污与降碳一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核的机制,建立健全与减污降碳统筹融合的战略、规划、政策和行动体系,从而推动社会经济发展模式实现根本性转变。

“城市作为重要的行动单元,在推动低碳经济转型、促进碳中和目标达成中发挥着重要的作用,是全球碳中和的关键所在。”全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,中国工程院院士,中国环境科学学会理事长,中国碳中和五十人论坛联席主席王金南在报告中谈到,世界城市目前的碳中和目标总体上是雄心勃勃的,根据IPCC第六次评估报告,在世界各地至少826 个城市和103 个地区采用了净零排放目标。

“当前城市双碳政策大多关注的是城市地域内的温室气体排放(范围一 范围二),忽略了城市边界和管辖范围外的间接排放(范围三)影响。”王金南指出,若将范围三排放排除在外,低估了城市的碳排放量,不能描绘城市温室气体排放的全貌。其次对政策层面也会产生一些误导,可能会使政府的注意力仅集中在几个大型生产设备上,忽视对低碳消费的宣传和公众参与减排的鼓励。由此,王金南提出要坚持“提效率、优能源、强生态”三大碳中和战略,关注能源、交通、建筑等七大净零转型领域,开展零碳产业、零碳旅游、碳中和产品等十项行动计划。 浙江农林大学生态文明研究院院长、浙江省生态文明智库联盟理事长、浙江省人民政府咨询委员会委员、中国生态经济学学会副理事长沈满洪指出,以往我国生态文明建设的重心落在自然资源和生态环境领域,生态修复与建设、污染减排与防治已经取得了举世瞩目的成就。面向未来,履行碳达峰碳中和的庄严承诺十分紧迫而艰巨,能源、产业、消费、科技、金融、治理等多个领域要共同发力开展低碳绿色革命,同步推进工业化、绿色化、低碳化,以绿色革命精神推进城市低碳发展。

浙江农林大学生态文明研究院院长、浙江省生态文明智库联盟理事长、浙江省人民政府咨询委员会委员、中国生态经济学学会副理事长沈满洪指出,以往我国生态文明建设的重心落在自然资源和生态环境领域,生态修复与建设、污染减排与防治已经取得了举世瞩目的成就。面向未来,履行碳达峰碳中和的庄严承诺十分紧迫而艰巨,能源、产业、消费、科技、金融、治理等多个领域要共同发力开展低碳绿色革命,同步推进工业化、绿色化、低碳化,以绿色革命精神推进城市低碳发展。

浙江大学文科领军人才,求是特聘教授,城市发展与低碳战略研究中心主任,中国碳中和五十人论坛特邀研究员石敏俊强调,产业发展与双碳目标之间存在双向约束,双碳目标计划必须考虑各个地区在经济发展水平、产业结构特征、资源禀赋等方面的差异,梯次有序地开展碳达峰行动。他指出,破解产业发展与双碳目标双向约束的关键,是要在技术进步和能源转型上做文章,遵循“降低单位GDP能耗”和“降低单位能耗的二氧化碳排放量”两条路径。

找准着力点和切入口,务实推进低碳城市建设

杭州市委常委、副市长胥伟华在会上谈到,今年以来,杭州持续深化能源绿色低碳发展和保供稳价工作,在全国率先开展现代化国际大城市减污降碳协同创新试点和碳排放监测试点,应用“光伏+储能+超快充+车网互动+一体化集成、复合聚合能源调度系统”等新技术,树立中国式现代化杭州城市建筑群“低碳、韧性、柔性、智慧”的示范标杆。

“作为首批低碳城市试点城市,杭州勇于实践探索,不断加强创新引领和成果转化,”胥伟华介绍,今年10月成功打造了“首届碳中和亚运会”,同时在低碳领域开拓储能、光伏、风电、节能环保等新技术、新产业。通过能源设施的共建共享、清洁能源、互保互替等方式,杭州积极开展区域能源合作,不断探索跨区域的碳汇资源、生态产品价值化等务实合作,为杭州创建综合性国家科学中心和科技成果转移转化首选地贡献力量。

原浙江省委常委、杭州市委书记,杭州城市学研究理事会理事长王国平指出,要在低碳城市建设中落实以人民为中心的发展理念,除了关注低碳经济、低碳建筑、低碳交通等方面外,更重要是要关注低碳的生活方式。引导和培养市民群体的低碳消费习惯,可以让低碳城市建设事半功倍。联合国在十多年前就提出了生活方式的革命,倡导17种低碳生活方式。以垃圾分类为例,它不仅仅一项简单的具体工作,实际上是推动市民生活方式革命的最有效载体。杭州垃圾分类和垃圾直运的实施,既节约了建设垃圾中转站所需土地,提升了周边土地利用价值和居民生活环境,同时又实现了垃圾资源的减量化,成为实现双碳目标的重要举措,提升城市知名度、美誉度、竞争力。

遵从科学规律,媒体界行业界学术界协同并进

人民日报社《新安全》杂志社社长兼总编辑谭介辉指出,要在贯彻落实总体国家安全观的宏观框架中,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型,以此构建解决我国生态环境问题的基础之策。中国欧盟协会理事、经济工作委员会主任,欧盟中国商会创会会长,中国银行卢森堡有限公司原董事长,中国碳中和五十人论坛成员周立红表示,欧洲在倡导以ESG为代表的绿色金融建设方面具有国际领先地位,中欧双方应加强政策对话和合作,完善信息披露和评估标准,积极参与国际合作。中国环境科学研究院原副院长兼总工程师,国家绿色产品评价标准总体组副组长,中国碳中和五十人论坛成员夏青指出,我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期,要勇做开展方法创新、制度创新和行动创新的先行者。

据悉,低碳城市发展论坛将紧紧围绕习近平总书记关于绿色、低碳、可持续发展的系列重要讲话和指示批示精神,搭建政产学研资用”六位一体的协同创新平台,坚持每年举办,注重成果转化。(学会部)